![]()

2009.10.19

人間の侵入を阻む原生の森の集落

空港から一歩外に踏み出すと、むわっとした空気に包まれた。容赦なく照りつける太陽に目が眩(くら)み、湿気が肌にまとわりつく。土の匂いがする。亜熱帯の緑がゆったり風に揺れている。那覇よりもはるかに湿度が高い。

南部への境といわれる役勝(やくがち)トンネルを抜けると、いきなり天気が変わった。大粒の雨がフロントグラスを叩き、雨脚が白く煙る。

空港から2時間あまり。やっと宇検村(うけんそん)・芦検(あしけん)集落に着く。

島の南部の9割は森。ハブも多い。人が容易に近づけない。だから、アマミノクロウサギやルリカケスなど希少な動物たちが何とか生き残っている。

かつてはおかずをとるために待網(マチャミ)をした

生きものだけでなく、芦検には昔からの漁法が今も息づいている。隠居した老人たちがのんびり魚を待つ「待網(まちあみ)漁」だ。

その組合の泉西源(いずみ・にしげん)さん(78歳)を訪ねた。西源さんは足が少し悪いのか、ちょっと不安定な歩き方で迎えてくれた。

「1989年に内地から帰ってきて、待網(マチャミ)を39年ぶりにやり始めましたよ」

というと――若い頃も待網を?

「ええ。昔は食べものがなかったから、おかずを獲るためにね。オジイの代わりに私は高等小学校の頃から行きました。

漁に出ると、みんなが羨むほど魚が食べられるもんだから。それほど大切なものだったんで、当時はなかなか仲間に入れなかった。今は入ってくれと頼んでもメンバーになる者がおらん(笑)。魚が獲れんから面白くないんだよ。

以前はカツオがよく獲れた。だから毎日行ったもんです。こっちに帰ってきてから一番獲れたのはガラ(カスミアジ)が180匹。船団を組んだように一列でやってきて、浜にぶつかってから網に入ってきたんです。でも、この五、六年は魚が少なくなってねえ。各集落ごとに待網があったんですが、残っているのは芦検だけ。

今もそうですが、昔はもっと辺鄙でね。学校を卒業するまでずっと裸足だった。バスも列車も見たことがない。瓦もトタン屋根もない。山に入って茅(かや)を採って、それで小屋を作って住んでいたんです。その茅を採っているときにハブに食われちゃって――」

…………?

奄美の自然の怖ろしさ

「私、これ、義足なんです」

西源さんが左足をこんこんと叩いた。

「昭和25(1950)年のことでした。当時は診療所に血清もない。足は腐っていくだけ……。

医者も周りの人も私は死んでいくものと思っていたけれど、私自身は絶対に生き抜くと頑張った。咬まれて2週間たって、足は骨だけになっていました。まだ生きている私を見て、医者はようやく名瀬の病院に運ぶ手配をしてくれた。戸板に乗せられポンポン船で名瀬まで8時間――。

翌日、左足の膝から下を切り取ったんです」

凄絶な話にしばらく言葉が出てこなかった。

「退院しても仕事などあるわけがない。目の前が真っ黒でした。一時は自殺も考えました。

その後、グレちゃってね。昼間から親戚や友人の家に上がり込んでは酒びたり。怖い人だと評判がたって、付き合っていた女性も含め、みんな私から去っていきました」

そう言って穏やかな笑みを浮かべるが、並大抵の人生でなかったのは、たやすく想像できる。

3年後、仕事の当てはなかったが、心機一転をはかるべく、西源さんは福岡に渡った。

そしてたまたま義足を作る人と知り合い、「うちで働かないか」と誘われて修行。やがて独立し横浜で義足製作会社を立ち上げた。

「都会で言葉も不自由だし…孤独でした…」

障害をもつこと、奄美出身であることから、幾度もつらい目にあった。けれど、持ち前の負けん気でそれを跳ね返し、自らの道を切り開いてきた。西源さんは多くを語らない。が、深く刻まれた顔の皺や眼差しからは、自身のたましいとぎりぎりの所で向き合ってきたことが推し量れた。

伝統漁法の担い手は、平均年齢70歳のオジイたち

芦検は世帯数約150、人口300人足らず。リアス式の焼内(やけうち)湾の奥にある。湾は三方を急峻な山に囲まれ、袋小路のようになっている。最深部は84メートル。入り口には島があって波が静かなので、マグロやタイ、真珠などの養殖が行われている。

待網漁というのは定置網の一種。魚が回遊してくる位置に網を仕掛け、根気強く魚が来るのを待つ。そして、魚が押し寄せると網の入り口を閉める。

網を張ったら、早速トモリ(見張り)を置く。芦検では、大きな松の木が見張り台だ。

8月24日(旧暦7月5日)朝。雲が向かいの山の中腹にかかっている。

待網漁組合の面々は午前8時に集まった。最年長は80歳。次いで78歳、74歳、64歳。そして62歳が二人。平均年齢70歳だ。

80歳のオジイは東京でトラック運転手をし、徹夜で東海道を駆け抜けていた。64歳のオジイは茨城で食堂。62歳のお洒落なオジイは山梨で倉庫関係の仕事。もう一人の62歳のオジイは那覇の自衛隊にいた。

60歳代の「若手」(と西源さんは言う)も待網は知っていたが、島に帰って初めて網を引いた。経験を積んでいるのは二人だけだ。

高さ7メートルの見張り台から魚影を追う

満潮は午前8時56分。板付けと呼ばれる小舟に網を載せ、若手が3人乗り込み、浜辺から逆L字型に網を下ろしていく。囲う水面は50メートル四方。一辺は魚が入ってこられるように最初は網を下ろさないが、すぐ引けるようになっている。

雲が去り、陽の光が射しこんで、海がきらきら輝きはじめた。

西源さんは足もとに気をつけながら、高さ7メートルの松に上る。右手にはグリ石と呼ばれる石を持っている。魚が網から逃げるのを防ぐため、この石を上から投げつけるのだ。

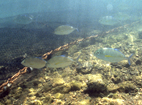

西源さんについて上ってみると、かなりの高さだ。凪いでいるせいもあって、網全体がよく見える。ときおり、西源さんが水面を指さして、「ほら、魚が湧いている」という。見ると、魚の航跡が輪になっている。

「凪のときはあんまり来ない。少し風や波がある方がいい。昔からそう言われてるよ」囁くように言う。話し声が魚に聞かれるからだ。そういえば、木の下で待つオジイたちの話し声もさっきよりずっと低くなっている。

「満潮から少し引き加減のときに魚が入る。ボラもよく来よったよ。ミズイカも獲れた。小さいのはそのまま食べたよ。甘くて美味しいんだ。カニもいなくなった。除草剤がどんどん流れ込んでいるからね。いろんな貝もいたんだけど、コンクリートの護岸のせいで、最近はそれもいなくなってしもうたよ」

おっと! と珍しく西源さんが叫んだ。

「大きな魚が2匹来よったけど、沖に向かって出ていってしもうた!」

体が黒光りしているので、マグロではないかと言う。「でっかい良い魚だったんだけどな。あの走りはカツオじゃない。カツオはほんと速いから。マグロはおっとりしてるんだ。以前は養殖から逃げた魚をずいぶん獲ったもんだよ。あれもそうじゃないかな」海を見つめながら、悔しそうに何度も呟いた。

「この漁は待ちながらユムキャブリ(おしゃべり)するのが楽しいんだね」

午前10時30分。突然、風が出はじめた。松林がごうっと鳴っている。雲の動きも速い。大きな雨粒がぽとぽとっと腕に落ちてきた。

と、木の上から西源さんが「引け。引けーっ」と呼ばわった。松の木陰にいたオジイたちが小舟に乗って浜から出ていく。浜と舟とで協力しながら、しばらく網を上げていったが、網が絡んでしまったようだ。西源さんの顔も渋い。

「やり方がまだわかってない。網の下ろし方、手繰り方が悪い……」

結局、網に入ったのは、ミズイカの子どもが少しとダツが一匹――。

気を取り直して、2回目。しばらく魚が入るまでには時間があるだろうと、オジイたちは三々五々、浜辺に座り込んで弁当を開く。

「待ってる間は籠や笊(ざる)を作ったり、野良仕事に使う竹細工をしたよ。網は引かんけど、女の人も手伝いに来るんだ。お話相手になってくれる。昔は10 人のうち3人は女の人だった。お茶も沸かさにゃいかんし。網上げたら、魚のおつゆを作ってもろたりね。最近は若い娘(こ)も来てくれる。でも、あんまり獲れんもんだから、来なくなる(笑)。やっぱり、この漁は待ちながらユムキャブリ(おしゃべり)するのが楽しいんだね。昔はテレビも何もなかったからね。魚が獲れたら、なお面白いよ」

水面(みなも)を見つめながら西源さんが言う。

待網は、ただ単に魚を獲るだけの漁ではない

自然のなかでユムキャブリすること――ぼくらは忙(せわ)しなく暮らすうち、ついついそのことを忘れている。沖縄のオジイオバアが元気なのは友だちとユンタク(おしゃべり)するからだとよくいわれる。人には自然が、そして仲間とゆったり過ごす時間が必要なのだ。

気がつくと、待網の周りに魚が湧き始めている。もう少し沖合まで網を出したり、撒き餌をすればもっと魚が入るだろう。

しかし、そういうことはしない。ひたすら魚が来るのを待つ。効率が悪そうに見えて、じつは、そうではない。それは、待網漁はただ単に魚を獲るだけの漁ではないからだ。

雲のゆくえを眺め、光のうつろいを感じ、こころをほぐしながら、魚を待つ。いわば、竹林の七賢が魚を待つような、じつに東洋の奥深さをもった漁なのだ。

「引け。引けーっ」

西源さんの声が轟いた。

こんどはどんな魚が入っているのだろう。

区長さんも加わって7人になったオジイたち=「海辺の七賢」が光の海に飛び込んでいった。